Был я однажды в Армавире – на Кожиновских чтения (см. видео-выступление). В местной alma mater сложилась творческая атмосфера, как любили в прошлые десятилетия говорить после съемок режиссёры и актёры. Никаких съемок у меня там не было, но мне в городе понравилось. С тех пор поддерживаю отношения с несколькими армавирцами. Вот и сейчас Владимир Педченко прислал сообщение о проведении там заочной Всероссийской научно-практической конференции. Передаю ему слово:

Все записи автора Вячеслав Румянцев

Теория относительности возраста

К этому размышлению меня подтолкнула недавняя реплика Лидии Сычевой о возрасте и относительности молодости, сделанная по поводу публикации в журнале «Наследник» (Молодежь — понятие растяжимое).

Помнится, в детстве, когда мне было лет пять, я у себя «на посёлке» увидел похоронную процессию. В гробу лежал мужчина в годах, как я тогда понимал возраст, но бабки-зеваки в платочках громко шептались, что, мол, совсем молодой покойник. Противоречие визуальных и слуховых впечатлений я при случае высказал маме, на что получил ответ: «Знаешь, а вообще-то молодым мужчина считается лет до пятидесяти…» Такое объяснение удивило меня ещё более…

В те годы, разумеется, не сейчас. Сегодня – с высоты лет – смотришь и понимаешь все совсем иначе. Относительность возраста была и остается всегда. Вот пример из сказки. Да-да, из сказки…

Имею я такое обыкновение в обеденный перерыв включать телевизор и смотреть какой-нибудь пригодный к просмотру фильм. Однажды попался мне фильм-сказка американского производства. Скажите, странную я применил классификацию – «фильм-сказка». Разве такие существуют?! Оказывается, существуют. Конечно, сказка эта весьма своеобразная. Несколько отдаёт «Страной Оз» (хотя бы в переложении Александра Волкова). И в этой сказке мне довелось посмотреть фрагмент, в котором герой-рассказчик вспоминает (в разговоре со своей невесткой) о том, как в двадцать лет попал он в город, в котором все ходят без ботинок. Ботинки при входе в город он закидывает на большущее дерево и тоже ходит босяком. Там он знакомится с девочкой лет десяти, которая затевает с ним разговор и посвящает это его теме – относительности возраста.

— Мне десять лет, а тебе ведь двадцать, — начинает девочка.

— Да, двадцать, — отвечает главный герой.

— Это очень много. Но пройдет десять лет: мне будет двадцать, а тебе тридцать, тоже немалое различие…

— У тебя всё хорошо с математикой…

— Еще через десять лет мне будет тридцать, а тебе сорок… а ещё через десять лет мне – сорок. А тебе пятьдесят – совсем незначительное отличие…

Согласись, читатель, какая простая (просто-таки элементарная) тут истина заключена. Двукратное различие в возрасте (а девочка явно сожалеет, что в текущий момент она слишком молода для своего собеседника) со временем превратится в ничего не значащую погрешность.

Начало терроризма положено ещё в 1880 году

13 января 1880 года (или 1 января по действовавшему тогда юлианскому календарю) в подпольном издании «Народная воля» была опубликована Программа Исполнительного комитета этой партии. «Террористическая деятельность, – говорилось, в частности, в документе, – состоящая в уничтожении наиболее вредных лиц правительства, в защите партии от шпионства, в наказании наиболее выдающихся случаев насилия и произвола со стороны правительства, администрации и т.п., имеет своею целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правительства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные и привычные к бою силы». Программу составила группа революционеров, главенствующую роль в которой играл Лев Тихомиров (впоследствии кардинально переменивший свои политические взгляды, превратившийся в ярого сторонника монархии, поняв, видимо, что вся эта программа ведет лишь к уничтожению России, а не к свободе и равенству). Историки отмечают, что предыдущая подобная декларация, исходившая от партии «Земля и воля», выдвигала террор в качестве оборонительного средства, средства самозащиты и в крайнем случае – мести, народовольческая же программа превращала террор в наступательное оружие антиправительственных сил.

Интересно в связи с этой датой заметить, что реально массовый террор в соответствии с идеологией названной программы начался только с 1901 года. До этого момента массовости не было, происходили лишь отдельные покушения. А вот с 1901 по 1911 годы – за одно десятилетие – в стране было убито более 17 000 образованных русских патриотов-монархистов, работавших в государственном аппарате или на общественном поприще. Надо полагать, что массовость терроризма была связана с наличием финансовых источников. Сегодня даже дети в нашей стране знаю, что совершение одного покушения связано с большими денежными затратами. Герою киноленты С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» пришлось продать свой дом с землей, чтобы купить винтовку. Разумеется, не были бесплатными и террористические акты начала XX века. Советская историография по известным причинам не разыскивала те финансовые источники, которые привели к разрушению старого строя. Более того, на ряд тем — числе коих были и методы борьбы с терроризмом российских охранных отделений – был наложен запрет. В годы моей учебы на истфаке всем мы, тогдашние студенты, знали, на какие темы нельзя писать дипломную работу (все равно не дадут защитить).

Сегодняшнему историку тема терроризма начала XX века открывает необычайный оперативный простор. Известен также объект поиска – британские деньги на вооружение и подготовку террористических групп. Кто-то ведь учил Дмитрия Богрова стрельбе из пистолета и тактике «работы» с охранными отделениями в качестве якобы их агента.

Странные сайты бывают

Странные всё-таки сайты есть в интернете. Я, конечно, не в полной мере объективен, потому что с самим собой, со своими сайтами сравниваю. Но мои мотивы естественные, потому я и смею брать их, так сказать, за нулевую точку отсчёта. Поясню: если мне некогда заниматься модерацией комментариев к материалам «Русского поля», то я там и не ставлю кнопку «Добавить комментарий». А если в этом вот своём блоге (где вы сейчас оказались) я хочу видеть комментарии, то и даю читателям возможность комментирования. Но есть немало сайтов, где ставят кнопку «Добавить комментарий» и даже пишут сложносочинённое приглашение к обсуждению, но комментарии не публикуют…

Не буду голословным. Через фейсбук попал я на прошлой неделе в одну публикацию. Называется «США и Китай поделили мир без России — значит, поделили и Россию». Речь идёт о последствиях визита в Пекин Джо Байдена. В принципе уже из названия видно, о чём автор пишет. Под публикацией написано: «Уважаемые, гости, если Вам понравилась или наоборот не понравилась новость, оставьте, пожалуйста, Ваш комментарий. Регистрация не займет у Вас времени, Ваше мнение важно для нас. Большое спасибо за Ваше внимание!» И далее – кнопка «Добавить комментарий». Я жму кнопку и пишу:

Издержки постсоветской свободы

Хотел ещё о каникулах рассказать, об одном впечатлении.

Случайный знакомый оказался родом из Азербайджана. Мы вынужденно провели вместе минут сорок, сам собой затеялся разговор. Я сказал, где бывал в Азербайджане. Оказалось, что мой знакомый как раз из названного мной города и сам бывал в красивейшем месте, в горах, где раскинулось великолепное озеро. Вода в нём прозрачная и ледяная. Я в том далёком году, когда побывал там, не сдержался, искупался в ледяной прозрачной воде.

А вокруг озера горы. Чуть ниже еще деревья – конец лесной зоны, нижняя граница альпийских лугов. Выше – лишь склоны, поросшие низенькой травой, которую щиплют овцы. Склоны гор напоминают спины и шеи быков. Облака днём скрывают вершины. Только рано утром видны. Красотища! Я был там лет двадцать, наверное, назад. Туда, в горы к озеру люди, жители ближайших городов, приезжали просто полюбоваться на красоты…

Всё, не полюбуются больше. И не только жители России сегодня лишены такой возможности, но и сами азербайджанцы (азер тюрк). Союзная республика стала независимым государством. Никакой надзирающей за руководством республики инстанции, то есть никакого Сталина, никакой правящей партии ныне не существует. Поэтому руководство страны огородило чудо природы, превратив его в место отдыха одного человека. Охрана никого не пускает, попасть сюда невозможно. Что было народным, стало принадлежать – и тешить взор – одному.

Для сравнения: в суверенной Абхазии аналогичную красоту природы – озеро Рица – может посмотреть каждый желающий. Вокруг него, правда, сделали платное шоу, но все-таки за деньги сюда можно попасть и любоваться. Может быть, потому что в Абхазии есть народ, который с оружием в руках завоевал свою независимость. Правитель там не решится, например, отгородить озеро Рица и сделать территорию вокруг своей личной дачей. А в Азербайджане такое возможно.

Мне искренне жаль, что народ лишился такой красоты. Я-то ее видел. Знаю.

Наблюдения, сделанные в новогодние каникулы

Живя в Москве, я и моя родня редко пользуемся такси. Тому есть ряд причин. Одна из них – высокая цена. Помнится, когда я был в Армавире, там такси в любой конец города стоило 60 рублей (нет, я не забыл ещё один нолик напечатать, именно 60 рублей!). В Москве, если вам нужно поехать, например, из Кузьминок в Чертаново (не самые дальние концы), такси обойдётся раз в пятнадцать дороже. Откуда куда бы вы по мегаполису не отправлялись на этом виде транспорта, стоимость поездки будет приближаться к тысяче рублей. Исключение составляют те случаи, когда вы решили доехать от дома до ближайшей станции метро или наоборот. Дороговато.

Но не это главное. Самая большая противница такси – транспортная пробка. Год назад, тоже в январе, я ехал со Сходнинской до Чертаново с внучками три с половиной часа. Девочки успели и на гирлянды лампочек насмотреться, и памятники все пересчитать, и даже выспаться. Подобные транспортные коллапсы случаются нередко. Помнится, несколько лет назад моя дочь в день свадьбы отпустила лимузин на Пушкинской площади, а после ресторана отправилась с мужем под ручку в метро – на удивление дежуривших там полицейских (или они ещё были милицейскими). На метро она потратила полчаса, а машина продиралась бы вечером по поверхности те же часа три. Время дороже комфорта!

Новогодние каникулы: подведём итоги

Сегодня Рождество Христово. Православные в церкви ходят. А я не крещен. Родился и вырос в советское время в семье офицера, занимавшегося космосом. Там крещение детей вело прямой дорогой к концу карьеры. Сегодня же (и все последние 20 лет) не хочется поддаваться этой моде – всем вповалку креститься по православному обычаю. РПЦ – такая же часть общества, как Союз писателей, Литфонд и… там в общем-то тем же занимаются. Не хочу ничего общего иметь с дрязгами. На излёте советских времен я умудрился проработать десятилетие преподавателем истории и обществоведения (в основном это был марксизм в разбавленном виде), не будучи членом КПСС (все мои коллеги-обществоведы были членами). Сегодня вспоминаю сей факт с чувством глубокого удовлетворения. Не замарался. Вот и с РПЦ…

Ну да ладно об этом. О другом хотел сказать.

Сижу за компьютером в этот Высокий Праздник и работаю, как обычно каждый день. Жена, пользуясь долгими каникулами, поехала на слёт ведьм… однокашниц. Веселится и ликует весь народ. Я не люблю праздников. Люблю будни. Нет, я вообще-то праздную Новый год, с охотой. Не так, как некоторые сообщают: «31-го вечером, часов в одиннадцать ложусь спать, как в обычный день…» Нет-нет, я не такой экстремист, вовсе нет. Отмечаю, но без фанатизма.

А будни-таки краше для меня.

Итоги 2013 года подвели. Теперь пора уже итоги Новогодних каникул подводить.

Гуляли по Красной площади. По Тверской улице, по Манежной и Красной площадям. Народу-у-у-у… как в советские годы на первомайской демонстрации. Одной сплошной толпой идут. Через час гулянья младшая замёрзла (мама не одела под комбинезон свитер или что-то ещё тёплое). Только от станции метро до Василия Блаженного успели дойти. Что делать? Вышли с площади и нырнули в первое же попавшееся кафе. Там народу столько же, как на площади, только пространство уже. Втиснулись, отвоевали площадь на столиках, залучили официантку, наконец-то получили горячий шоколад, молочный коктейль, капучино, что-то жёлтое в стеклянной баночке со стеклянной же крышечкой на проволочной петельке и пр. Съели, выпили, а на улице (Никольской) как раз стемнело. Зажглись миллионы лампочек, которые превратили улицы – даже весьма посредственные днём – в сказочные дворцы. Третьяковский проезд ваащееее… Это впечатление старшенькой. Её в основном интересуют бриллианты в витринах. И платья там же, ценой с иномарку. Как говорится, тут наши интересу расходятся…

Ну, ничего, повзрослеет, станет восемнадцатилетней девушкой… встретит своего принца… вот он ей бриллианты и будет дарить.

По Дмитровке (Большой) переместились к Юрию Долгорукому. Там ледяные ёлки с подсветкой. Светятся розовым изнутри. Девочки принялись вмораживать в ветви ёлок монетки. Развлечение. Про холод забыли…

Часы изо льда. Забавно.

На следующий день никто не заболел. И слава Богу!

Потом был каток и новые (Дед Мороз под ёлочку подложил) коньки.

Новогоднее представление, перед которым в фойе двух внучек-девочек заключили в один большой мыльный пузырь. Бабушки тоже хотели поучаствовать в этом опузырении, но им вежливо отказали: до размеров бабушек мыльные пузыри не позволяют раздувать даже новейшие жидкости с рекордным поверхностным натяжением.

Новый год наступил.

Русский вопрос в идеологии черной сотни

Вышла в свет книга Максима Размолодина «Русский вопрос в идеологии черной сотни». (Монография / Под редакцией Ю. Ю. Иерусалимского. — Ярославль: Нюанс, 2-е издание, доп. и перераб., 2013. — 480 с.). «Монография посвящена изучению стержневой проблемы черносотенной идеологии — путям сохранения русского народа. На основе анализа теоретических подходов и программных установок правомонархических организаций даются определение понятию «русский народ» и идентификационные признаки «русскости». Исходя из поставленного черносотенцами диагноза «болезней» русского народа, рассмотрены предлагавшиеся ими меры по его духовному и физическому возрождению. Сравнительный анализ подходов к русской проблематике крайне правых союзов с либеральным и революционным лагерями дает ответ на вопрос о причинах их жесткого противостояния на политической арене России начала XX века. Актуальность исследования обусловлена слабой разработанностью темы в отечественной и зарубежной историографии. Предназначена для историков, социологов, политологов, всех интересующихся историей».

Для примера приведу ниже фрагмент из первого параграфа первой главы:

«Массовое появление черной сотни как общественно-политического движения на политической арене России в начале XX в. было обусловлено реакцией традиционалистской части населения на первую российскую революцию и Манифест 17 октября 1905 г. Свой внезапный выход на политическую сцену правомонархисты связывали с необходимостью отстоять такие базовые ценности, как православие, самодержавие, народность, и не допустить переход страны на рельсы западной конституционно-парламентской монархии. В этой связи они ставили цель погасить революционный импульс, вернуть страну на путь эволюционного развития и сойти с политической арены. Это подразумевало яркую временную вспышку политической активности как реакции на событие и затухание при выполнении миссии. Черная сотня не стремилась главенствовать на политическом поле постоянно. Условием ее нахождения там было наличие требующих нейтрализации противников и угроз существующим устоям общества…»

Итак, книга вышла в бумажном виде, но автора согласен также с размещением ее электронной версии в Румянцевском музее. Значит, скоро появится.

Читайте также рецензию на книгу: Елизавета МИХАЙЛОВА. Чтобы сохранить традиционные устои и ценности.

С Новым годом, друзья!

Вот уже пошли лавиной поздравительные письма, авторы которых подчас живут в тысячах километров от Москвы. Впрочем, современным информационным технологиям безразлично, на Камчатке ли, в Америке ли (а то и в соседнем подъезде или доме) живут ваши товарищи по переписке. Все доступны одинаково. Чтобы связаться с любым человеком Нашего Мира, достаточно желания и самого минимального усилия. Если что-то и мешает общению, то это исключительно факторы психологического порядка. Один человек не решается заговорить с девушкой, которая от него на расстоянии вытянутой руки. Другой прорвётся через пространство – до противоположного края своей Части Света. Тут не в технологиях дело, а в волении.

И я хочу пожелать каждому, кто читает на мой блог, чтобы ему хватило силы на это самое воление. Напишите своим знакомым поздравление с Новым годом!

Ещё желаю главного – сокращения страданий (или хотя бы их оптимизации), ибо счастье и благополучие человека не в достижении эфемерных «высот» вроде коммунизма или чего-то в том же роде, а в сокращении страданий. Равно как в труде вполне естественным является экономия усилий (для всякого нормального человека), а вовсе не получение максимальной прибыли.

Несколько позитивистским получилось поздравление… Ну да ладно.

Итак, экономии усилий и сокращения страданий вам, друзья!

Хотя, если тебе предписано свыше, например, родить и растить сына, то тут уж все правила – экономии и сокращения – к чертовой бабушке. Значит, в новом году желаю таким читателям вдоволь страданий и самого что ни на есть неэкономного расходования усилий!

Короче говоря, каждому хочу пожелать того, к чему каждый же стремится.

Например, престарелый писатель с именем говорит: «Всё, русский народ уже не подымется!» И он прав: умирает человек в старости – и весь Белый Свет с ним вместе схлопывается – наступает Конец Света (персональный).

Для среднего же возраста очевидно, что никакого прогресса на свете нет. Всё Маркс наврал про спираль эту самую… диалектическую. И прав читатель этой возрастной категории, действительно, Маркс был большой брехун. И нет на свете движения снизу вверх, а может и наоборот всё на свете движется, деградирует от давно минувшего Золотого века древности к нашим временам и далее везде…

Для молодых же прогресс есть, и это для них так же очевидно: семью создать, детей произвести на свет, накормить, одеть, обучить… до пенсии благополучно сопроводить… один голый прогресс.

Короче говоря, cuique suum — поздравляю и желаю!

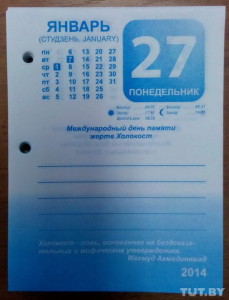

Холокост в белорусском календаре

По сообщению СМИ2, в Белоруссии набирает обороты скандал, связанный с перекидным календарем — 27 января, так называемый день памяти жертв Холокоста. Этот день составители отметили высказыванием экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что это «ложь» и плод «мифических утверждений».

Директор типографии обещал убрать цитату. Однако переделать календарь, отпечатанный тиражом в 20 тысяч экземпляров, будет нелегко. «Мы уже работаем над заменой страницы. Другое дело, что технически это очень и очень сложно будет выполнить, учитывая, что часть календарей уже в продаже. Мы также разослали письма тем, кто уже их закупил. Весь вопрос теперь в логистике, а именно: как отправить всем эти страницы. Составлением календаря занимался молодой сотрудник, мы пока еще не знаем, почему именно эта цитата попала в календарь», — заявил он.

Напомним, что в 2009 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Холокост — «это ложь, основанная на бездоказательных и мифических утверждениях», и что территория Палестины была оккупирована евреями на основании этой лжи.