Крейсер «Варяг» и броненосец «Полтава».

27 января (9 февраля по юлианскому календарю) 1904 года начало русско-японской войны. Ночью подверглись внезапному нападению и были выведены из строя русские военные корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура (России тогда принадлежал этот портовый город, ныне Люйшунь, на Ляодуньском полуострове, принадлежит Китаю). Русская дипломатия ожидала войны, за несколько часов до нападения британский министр иностранных дел отказал русскому послу в просьбе о сотрудничестве. Однако в целом правящие круги России оказались неспособными оценить реальное соотношение сил на Дальнем Востоке и представить себе характер назревавшей войны. Предупреждения специалистов о стремительно растущем могуществе Японии игнорировались. Были и чисто военные просчеты: так, возможность внезапного, без объявления войны, японского нападения вообще не рассматривалась. В то же время японцы осознавали, что явно или неявно западные державы будут на их стороне. Действительно, вскоре стали широко известными слова президента США Теодора Рузвельта: «Япония ведет нашу игру!» В России цели войны были непонятны подавляющему большинству населения. Интеллигенция открыто солидаризировалась с внешним врагом, а оппозиция, от экстремистской до «умеренной», брала у японцев деньги для антиправительственной пропаганды. Падение Порт-Артура и другие военные поражения в русско-японской войне болезненно ударили по престижу царя и правительства и оказали глубокое негативное воздействие на весь дальнейший ход нашей истории.

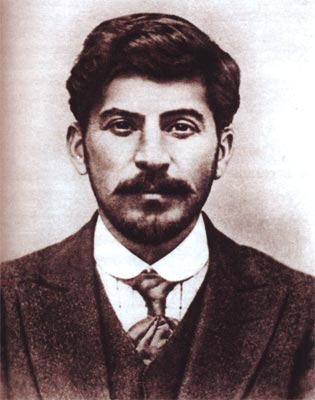

Тусклым утром 27 января 1913 года из дома под № 30 вышел невысокий, смуглый человек в чёрном драповом пальто и такого же цвета шляпе. В правой руке он держал потёртый баул, кисть левой была глубоко погружена в карман. Дойдя до перекрёстка, за которым начинались строения кайзера, человек в чёрном свернул было направо, да остановился, как бы о чём-то вспомнив. Посмотрел влево, на противоположную сторону улицы, и решительно пересёк её. Нижний этаж углового дома занимало кафе.

Тусклым утром 27 января 1913 года из дома под № 30 вышел невысокий, смуглый человек в чёрном драповом пальто и такого же цвета шляпе. В правой руке он держал потёртый баул, кисть левой была глубоко погружена в карман. Дойдя до перекрёстка, за которым начинались строения кайзера, человек в чёрном свернул было направо, да остановился, как бы о чём-то вспомнив. Посмотрел влево, на противоположную сторону улицы, и решительно пересёк её. Нижний этаж углового дома занимало кафе. Примерно минут за десять раньше в то же кафе (окнами на Шёнбрунн и улицу) вошёл первый в то утро посетитель. Тоже росту невеликого, одетый столь небрежно и разностильно, что за милю узнавался начинающий последователь Апелесса, ещё не избалованный покупателями его творений. Он выбрал тёплое место в зале. Свой просторный ветхий плащ, явно с чужого плеча, повесил на настенный крюк за прореху в засаленном воротнике, мятый котелок швырнул на мраморную столешницу соседнего столика. И остался в видавшем виды, неопределённого цвета сюртуке. Когда обнажил голову, взору кельнеров предстал незавидный волосяной покров брюнета, опавший на лоб косой прядью. Её обладатель небрежным движением быстрой руки показал обер-кельнеру и тут же спрятал в карман визитную карточку, видимо, единственную, с вопросом:

Примерно минут за десять раньше в то же кафе (окнами на Шёнбрунн и улицу) вошёл первый в то утро посетитель. Тоже росту невеликого, одетый столь небрежно и разностильно, что за милю узнавался начинающий последователь Апелесса, ещё не избалованный покупателями его творений. Он выбрал тёплое место в зале. Свой просторный ветхий плащ, явно с чужого плеча, повесил на настенный крюк за прореху в засаленном воротнике, мятый котелок швырнул на мраморную столешницу соседнего столика. И остался в видавшем виды, неопределённого цвета сюртуке. Когда обнажил голову, взору кельнеров предстал незавидный волосяной покров брюнета, опавший на лоб косой прядью. Её обладатель небрежным движением быстрой руки показал обер-кельнеру и тут же спрятал в карман визитную карточку, видимо, единственную, с вопросом: